Ăber den Erkenntnisbegriff

14. Mai 2012 - 10:11 UhrErkenntnis und RealitÀt

Auch Piaget hat ĂŒber die Frage nachgedacht, wie Erkenntnistheorie nicht als Philosophie sondern als Objektwissenschaft betrieben werden kann. Er meint, dass Objektwissenschaften sich im Unterschied zur Philosophie u.a. dadurch auszeichnen, dass sie nicht die Erkenntnis als Ganzes untersuchen, sondern einen abgegrenzten Bereich des Erkennens.

âDer Gegenstand der Philosophie ist die TotalitĂ€t der Wirklichkeit. Sie umfaĂt die RealitĂ€t der Objektwelt. die RealitĂ€t des Geistes und auch die Beziehungen zwischen diesen beiden Welten. Insofern kann sie ĂŒber keine spezifischen Methoden verfĂŒgen, auĂer der reflektierenden Analyse. …

Im Gegensatz zur Philosophie steckt sich eine Wissenschaft ein begrenztes Ziel. Eine rechtmĂ€Ăige Wissenschaftsdisziplin ist sie erst, wenn es ihr gelingt, eine solche Abgrenzung vorzunehmen. Indern sie nach der Lösung spezieller Fragen sucht, erarbeitet sie sich eine oder mehrere spezifische Methoden, die gestatten, neue Fakten zu sammeln und die Interpretationen innerhalb des vorher abgegrenzten Forschungsabschnitts zu koordinieren.â /1/

Auf diese Weise erreicht eine Wissenschaft im Unterschied zur Philosophie

â..eine gewisse Ăbereinstimmung der Geister. Sie erreicht aber diese Ăbereinkunft nur in dem MaĂe, wie sie begrenzte Probleme löst und wie sie genau definierte Methoden anwendet.â  /2/

Die Abgrenzungen, die Piaget vornimmt bestehen nun darin, nur die wissenschaftliche Erkenntnis zu untersuchen und diese nur im Prozess ihrer Entwicklung. Deshalb bezeichnet er seine Erkenntnistheorie als âgenetische Erkenntnistheorieâ.

Gegenstand der genetische Erkenntnistheorie ist folglich einerseits die historische Entwicklung einer bestimmten Erkenntnis, beispielsweise des Zahlbegriffs und andererseits die Entwicklung dieser Erkenntnis im Prozess der Entwicklung des individuellen Intellekts.

Dadurch wird die genetische Erkenntnistheorie zu einer wesentlich psychologischen Theorie. Auch die Entwicklung der objektiven wissenschaftlichen Erkenntnis wird als Ergebnis der Entwicklung aufeinanderfolgender individueller Erkenntnisse betrachtet. Die eigenstĂ€ndige Entwicklung einer âobjektiven Erkenntnisâ wie sie beispielsweise bei Frege oder Popper dargestellt wird, ist im Rahmen der genetischen Erkenntnistheorie nicht denkbar. Das ist die gewusste und gewollte Folge dieser Begrenzung des Gegenstandes.

Eine andere Folge dieser Begrenzung ist der Verzicht auf die Formulierung eines allgemeinen Begriffs der Erkenntnis.

âEine Erkenntnistheorie, die Wert darauf legt, selbst wissenschaftlich zu sein, wird sich deshalb hĂŒten, gleich im Anfang zu fragen, was Erkenntnis sei. Auch die Geometrie vermeidet es, a priori zu entscheiden, was der Raum sei, und die Physik verzichtet anfĂ€nglich auf die Frage nach der Materie. Sogar die Psychologie nimmt vorerst nicht Stellung zur Natur des Geistes.

FĂŒr die Wissenschaften gibt es keine allgemeine Kenntnis, nicht einmal kurzerhand eine wissenschaftliche Erkenntnis. Es existieren vielfache Formen der Erkenntnis, von denen jede eine endlose Reihe von speziellen Problemen aufwirft.â /3/

Nun ist es aber gerade mein Anliegen, eben einen allgemeinen aber zugleich objektwissenschaftlichen Begriff der Erkenntnis zu entwickeln.

Der philosophische Ansatz der Erkenntnis besteht u.a. darin, die Erkenntnis in Bezug auf die RealitÀt zu definieren, Erkenntnis also als Glied einer zweistelligen Relation aufzufassen, deren zweites Glied die RealitÀt ist.

Der Begriff der RealitÀt wird gewöhnlich mit zwei Merkmalen ausgestattet: RealitÀt ist im Unterschied zum Ideellen, zur Erkenntnis wirklich, und RealitÀt ist unabhÀngig, unabhÀngig von menschlicher TÀtigkeit und unabhÀngig von menschlicher Erkenntnis.

Was nicht RealitÀt ist, gibt es in diesem philosophischen Zusammenhang nicht.

Diese Relation verhindert aber jede Begrenzung, sie bildet keinen Rahmen, in dem gedacht werden kann, denn âRealitĂ€tâ ist ein Begriff, der alles umfasst. AuĂer der RealitĂ€t ist nichts. Bleibt man in diesem philosophischen Zusammenhang, muss Erkenntnis als Etwas bestimmt werden, das auĂerhalb und unabhĂ€ngig von RealitĂ€t ist.

Eine Begrenzung ist bei Beibehaltung dieses philosophischen Rahmens nicht machbar, denn bei jeder Begrenzung geht die (philosophische) Allgemeinheit verloren.

Manchmal wird versucht, diese Allgemeinheit durch Zwischenglieder oder weitere Glieder auĂerhalb dieser Relation auf den Begriff zu bringen. So wird beispielsweise der Begriff des Subjekts als ein solches Glied aufgefasst. Je nach der Rolle des Subjekts in dieser Beziehung erhĂ€lt die darauf entwickelte Erkenntnistheorie ihren spezifischen âTouchâ, durch den erkenntnistheoretische Grundrichtungen wie Empirismus oder Konstruktivismus gekennzeichnet sind.

Der empiristische Standpunkt besagt, dass Erkenntnis die RealitĂ€t ideell abbildet. Konstruktivistische Standpunkte versuchen einen anderen Rahmen, indem sie dem Begriff der RealitĂ€t nicht mehr das Merkmal der UnabhĂ€ngigkeit von der Erkenntnis zuschreiben, sondern RealitĂ€t als Konstrukt des Erkennens auffassen. Damit wird die dann oft als âWirklichkeitâ bezeichnete RealitĂ€t in den Rahmen der Erkenntnis eingeordnet. Die Frage nach einer EntitĂ€t auĂerhalb der Erkenntnis ist damit gegenstandslos.

Es muss also versucht werden einen anderen begrifflichen Rahmen zu entwickeln, in dem die Begriffe RealitÀt und Erkenntnis eingeordnet werden können, ohne ihre Allgemeinheit zu verlieren.

Erkenntnis und Wahrnehmung

Auch der Begriff der Erkenntnis umfasst zwei Merkmale, die Wahrnehmung und die daraus entwickelte eigentliche, âtheoretischeâ Erkenntnis. WĂ€hrend zumindest auch höhere Tiere zur Wahrnehmung befĂ€higt sind, wird das Erkennen meist als nur dem Menschen zukommende FĂ€higkeit angesehen, die an die Sprache gebunden ist. Soweit die evolutionĂ€re Erkenntnistheorie Erkennen als allgemeine FĂ€higkeit des Lebens ansieht, reduziert sie Erkennen auf Steuerung des Verhaltens oder auf Wahrnehmung. Damit wird das spezifisch Menschliche aus dem Begriff der Erkenntnis eliminiert und muss spĂ€ter durch Hilfskonstruktionen angefĂŒgt werden.

In der konstruktivistischen Erkenntnistheorie existiert das Problem der Beziehung von Erkenntnis und RealitĂ€t nicht. Folglich gibt es auch kein Wahrheitsproblem. Wahrnehmung und Erkenntnis finden ausschlieĂlich im geistigen Bereich statt, denn beide sind Leistungen des Nervensystems.

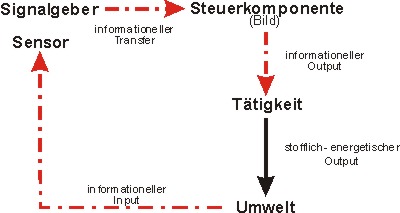

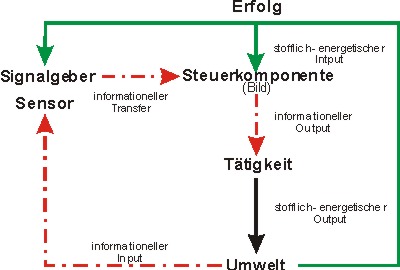

Am klarsten kommt das in der Theorie der Wahrnehmungskontrolle von W. Powers zum Ausdruck. Nach Powers besteht das Verhalten nicht darin, Handlungen zu steuern, sondern Wahrnehmungen. Dazu wird im Gehirn eine âReferenz-Wahrnehmungâ erzeugt, mit der die tatsĂ€chliche Wahrnehmung verglichen wird. durch die Steuerung der Muskulatur werden Abweichungen des Wahrnehmungssignals vom Referenzsignal ausgeglichen.

Der Charme dieser Auffassung besteht darin, dass sie mit den Ergebnissen der experimentellen Neurologie durchaus vereinbar sind, was fĂŒr empiristische Auffassungen keineswegs gilt. Und solange erkenntnistheoretisches Denken im Rahmen der Variablen âWahrnehmung â Erkenntnisâ verharrt, kann man kaum zu wesentlich anderen Auffassungen kommen.

Wenn man sich nur zwischen den Variablen âWahrnehmungâ und âErkenntnisâ bewegt, bleibt als Kriterium der PrĂŒfung der Erkenntnis nur die Wahrnehmung, und dass diese dazu ungeeignet ist, wussten schon die alten Griechen.

Es ist ja nicht so, dass zumindest der radikale Konstruktivismus die Existenz einer vom Menschen unabhĂ€ngigen RealitĂ€t bestreitet, sie kommt nur im Variablensystem seiner Erkenntnistheorie nicht vor, und deshalb kann Erkenntnis nichts ĂŒber die RealitĂ€t aussagen und auch nicht durch Wahrnehmung von RealitĂ€t geprĂŒft werden.

Andererseits wird die RealitÀt erkennender Subjekte als selbstverstÀndlich vorausgesetzt, nur hat dies nichts mit Wahrnehmung oder Erkenntnis zu tun. Verhalten wird nicht als Beziehung zur RealitÀt aufgefasst, sondern als Steuerung der Wahrnehmung angesehen.

Erkenntnis und TĂ€tigkeit

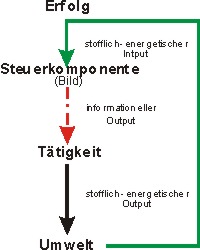

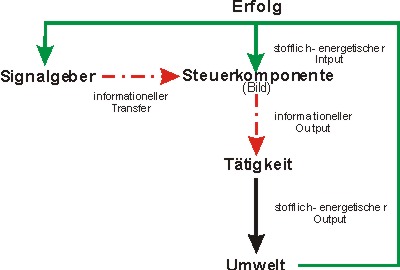

Die Beziehung des Menschen zur RealitÀt ist aber nicht nur die. Eine umfassende Beziehung des Menschen zur Welt ist die menschliche TÀtigkeit. Diese Beziehung ist weiter als die Erkenntnisbeziehung und deshalb geeignet, einen Rahmen zu bilden, in dem auch die Erkenntnis ihren Platz findet.

Die Pole des allgemeinen Begriffs der TĂ€tigkeit sind das Subjekt und seine Umwelt. Beide sind Elemente der RealitĂ€t. FĂŒr Tier und andere nichtmenschliche Lebewesen ist die Umwelt immer nur der Teilbereich der RealitĂ€t, zu dem das Lebewesen eine Beziehung aufnehmen kann. Dieser Teilbereich ist subjektiv, d.h. er wird von der funktionellen Ausstattung des individuellen Subjekts bestimmt. /4/

FĂŒr den entwickelten, den gesellschaftlichen Menschen ist das anders. Mittels seiner Kultur und seiner Sprache vermag er in Beziehung zur gesamten RealitĂ€t zu treten. Er hat Begriffe und Termini auch fĂŒr das, was er (noch) nicht kennt und (noch) nicht weiĂ. Die Umwelt des Menschen ist die ganze Welt, die RealitĂ€t.

Eine weitere Besonderheit der TĂ€tigkeit menschlicher Subjekte ist, dass wesentliche TĂ€tigkeiten arbeitsteilig-kooperativ ausgefĂŒhrt werden und die konsumierbaren Resultate der TĂ€tigkeit erst in der TĂ€tigkeit gesellschaftlicher Subjekte zustande kommen. Das Individuum kommt erst durch die Verteilung in den Genuss der Resultate seiner TĂ€tigkeit.

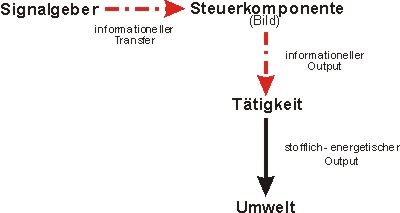

Die Steuerung solcher TĂ€tigkeit erfordert andere psychische Bilder als die TĂ€tigkeit tierischer Subjekte. Diesen  genĂŒgt die Wahrnehmung. Alle Komponenten und Etappen der individuellen TĂ€tigkeit sind der unmittelbaren Wahrnehmung durch das tĂ€tige Individuum zugĂ€ngig.

Auf diese TĂ€tigkeit trifft zu, was die evolutionĂ€re Erkenntnistheorie meint, wenn sie die Sinnesorgane und Nervensystem als die âApparate der Erkenntnisâ /5/ beschreibt.

FĂŒr die an Sprache und andere gesellschaftliche Darstellungsformen gebundene Erkenntnis des Menschen gilt das nicht mehr. Die Apparate der Erkenntnis sind nicht die Organe des Nervensystems, sondern die sprachlichen und anderen kulturellen EntitĂ€ten, mit denen der Mensch seine Erkenntnis darstellt. Die Organe des Nervensystems sind nur die Apparate der Wahrnehmung, nicht aber die der menschlichen Erkenntnis.

Darstellen ist eben nicht wahrnehmen, und Erkenntnis kann nicht auf Wahrnehmung reduziert werden. Darstellungen können auch nicht einfach wahrgenommen werden, wie die Diskussion um die â5. Dimension der Wahrnehmungâ zeigt. Das VerhĂ€ltnis zwischen Wahrnehmung und (dargestellter, objektiver) Erkenntnis gehört vielmehr zu den grundlegenden Problemen der Theorie menschlichen Erkennens.

Beide gehören in den Bereich der Steuerung der arbeitsteilig-kooperativen TÀtigkeit des Menschen. Die RealitÀt hingegen ist ein eigenstÀndiges Glied in der Beziehung des gesellschaftlichen Menschen zu seiner Umwelt. Durch seine TÀtigkeit gliedert der Mensch die RealitÀt in sich als Subjekt und seine Umwelt. Der Begriff der Umwelt bildet so die RealitÀt in Bezug auf den Menschen ab.

Die begriffliche Abbildung von RealitÀt und Erkenntnis erfolgt also in unterschiedenen Relationen, die nicht unmittelbar in Beziehung stehen, sondern vermittelt durch die gesellschaftliche, d.h. arbeitsteilig-kooperative TÀtigkeit der Menschen.

Anmerkungen:

/1/ Piaget, Jean (1975): Die Entwicklung des Erkennens I, Ernst Klett, Stuttgart, S.13,

/2/ Ebenda, S. 14,

/3/ Ebenda, S. 17,

/4/ Auf diesen Zusammenhang hat UexkĂŒll als erster hingewiesen: UexkĂŒll, Jacob von (1928): Theoretische Biologie, Verlag von Julius Springer, Berlin.

/5/ Vgl. z.B. Lorenz, Konrad (1997): Die RĂŒckseite des Spiegels, Piper & Co. Verlag, MĂŒnchen, ZĂŒrich

1412 Kommentare » | Allgemein, Erkenntnis, Subjekte, TĂ€tigkeitstheorie, Wahrnehmung