Was macht der Mond, wenn keiner hinguckt?

21. Juli 2010 - 09:27 UhrEr scheint, möchte man meinen. Aber so einfach macht es sich mancher nicht, wie an auf manchem Blog lesen kann. In „Arte-Fakten“ oder „Der Freitag“ wird heiß darüber debattiert, ob es die Realität wirklich gibt und wenn ja, ob unsere Erkenntnis über die Realität „wahr“ sein kann und ob wir uns dessen sicher sein können.

Die Debatte darüber ist so alt wie die Philosophie, und die Anzahl der Antworten steigt mit der wachsenden Anzahl der Philosophen. Bei aller Unterschiedlichkeit der Antworten stimmen zumindest die mir bekannten u.a. darin überein, dass sie den Begriff der Realität einstellig, absolut fassen. Entweder es gibt die Realität oder es gibt sie nicht.

Für mich habe ich den Begriff der Realität dagegen zweistellig, relativ gefasst, wie beispielsweise den Begriff „Vater“. Man kann nicht absolut sagen, ob ein Mensch Vater ist oder nicht. Er ist es wirklich in Bezug auf seine Kinder, und er ist es nicht in Bezug auf alle anderen Menschen, und auch das wirklich.

Ebenso verhält es sich mit der Welt, in der wir leben. Diese Welt existiert nur in Bezug auf uns Menschen, und das in Wirklichkeit. Das ist so, seit wir in dieser Welt leben und weil wir in dieser Welt leben. Eine andere Annahme kann ich deshalb nicht denken, weil ich anders mich selbst nicht als wirklich denken könnte. Wie sollte ich leben, ohne Bezug auf die Welt?

Ich kann mir natĂĽrlich auch eine Welt vor dem Menschen und ohne ihn denken, aber eine solche Welt ist keine wirkliche, keine real existierende Welt. Die Welt, die heute wirklich existiert, ist die Welt, zu der ich in Beziehung bin.

Wenn der Begriff der Realität definiert wird als ohne den Menschen existierend, dann ist das der Begriff einer nicht wirklich, nicht real existierenden Welt sondern ein ideelles Konstrukt. Dieses entsteht, indem sich der Mensch aus dem Bild „herausrechnet“, das er sich von dieser seiner Welt gemacht hat. Im Unterschied zu einer Fiktion ist dieses Konstrukt aber denknotwendig, während eine Fiktion ein freies Produkt, wenn auch denkmögliches Produkt menschlichen Denkens ist. Der Begriff der Realität ist keine Fiktion, sondern ein denknotwendiges Konstrukt.

*

Wie kann man nun diese Realität, dieses Konstrukt erkennen? Kann man die Wahrheit über dieses Konstrukt herausfinden, und wenn ja - wie?

Unter den vielen Antworten auf diese Frage bemerke ich zunächst eine große Pauschalität. „Erkenntnis“ wird als einheitliche, qualitativ undifferenzierte Kategorie gefasst. Wo der Unterschied zwischen der auf Erfahrung beruhenden empirischen Erkenntnis und der dem Denken entspringenden Erkenntnis thematisiert wird, werden diese Kategorien meist dualistisch gefasst. Bekannte Kategorien, in denen diese Formen der Erkenntnis gefasst werden, sind beispielsweise Verstand und Vernunft oder Alltagserkenntnis – theoretische (wissenschaftliche, objektive) Erkenntnis. Beziehungen zwischen beiden, insbesondere Fragen danach, ob und wie beide auseinander hervorgehen, werden kaum thematisiert.

Das wirkt sich insbesondere bei der Frage nach dem Begriff der Wahrheit und den Kriterien der Feststellung der Wahrheit – der Übereinstimmung von Realität und Erkenntnis - aus. Wenn die Realität eine Welt ohne den Menschen ist, dann kann sie prinzipiell nicht empirisch erkannt werden, weil auch empirische Erkenntnis immer menschliche Erkenntnis ist, die nur mit dem Menschen möglich ist. Eine Welt ohne Menschen kann immer nur eine gedachte Welt sein, und die kann nur theoretisch – durch Denken – erkannt werden.

In der Erfahrung, in der Anschauung, in der Wirklichkeit ist uns nur unsere Welt gegeben, eben die von uns erfahrene, die von uns angeschaute wirkliche Welt, die Welt in Bezug auf uns. Deshalb sind logische Widersprüche unvermeidlich, wenn man versucht, im Experiment herauszufinden, wie die Realität außerhalb dieses Experiments ist. Das ist nicht die Aufgabe des Experiments, das ist die Aufgabe der Theorie.

*

Die Frage nach der Wahrheit unserer Erkenntnis, der empirischen wie der theoretischen, ist offensichtlich im Rahmen der Begriffe Realität – Erkenntnis nicht lösbar. Jede in diesem Rahmen mögliche Antwort führt zu logischen Widersprüchen. Man muss das Problem vielmehr in dem Zusammenhang lösen, aus dem heraus es entstanden ist, d.h. in den Zusammenhang mit dem menschlichen Leben.

Menschliche Erkenntnis ist nicht ohne den Menschen, nicht ohne das menschliche Subjekt möglich. Eine „objektive Erkenntnis“, eine „Erkenntnis ohne erkennendes Subjekt“/1/, wie sie Popper konstruiert, ist eine Fiktion und zudem ein Widerspruch in sich.

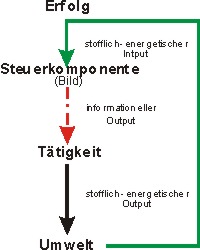

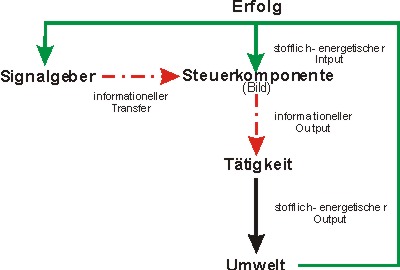

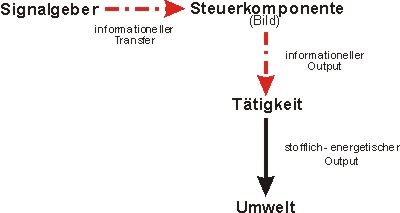

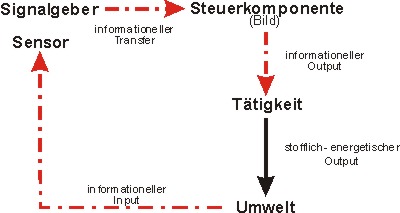

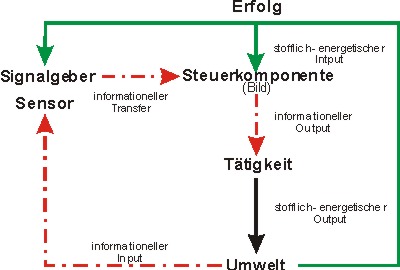

Menschliche Erkenntnis entsteht in der menschlichen Tätigkeit und hat in dieser eine erkennbare Funktion. Diese Funktion erfüllt sie im Rahmen der Steuerung der Tätigkeit als Kriterium der Bewertung ihres Erfolgs. Erkenntnis muss also nicht als Resultat von Erfahrung und Wahrnehmung aufgefasst werden, sondern als deren Voraussetzung. Erkenntnis entspringt nicht der Erfahrung, sondern dem Bedürfnis, das durch eine Tätigkeit befriedigt werden soll. In der Tätigkeit erfährt das Subjekt, ob und in welchem Maß die durch die jeweilige Erkenntnis gesteuerte Tätigkeit befriedigt wird und bewertet somit die steuernde Erkenntnis.

Eine erfolgreiche Tätigkeit ist nur möglich, wenn die Realität, auf die sich die Tätigkeit richtet, adäquat abgebildet wird, wenn die Erkenntnis also wahr ist. Die Erkenntnis muss die Realität dazu nicht vollständig abbilden. Man denke nur an die von Uexküll /2/ beschriebene Erkenntnis der Zecke. Aber auch das psychische Abbild der Zecke, das deren Tätigkeit steuert, muss wahr sein - bei Strafe ihres Todes durch verhungern.

Beim Menschen kommt hinzu, dass er nicht nur wie die Zecke vorwiegend über ererbte Erkenntnisse verfügt, sondern über die durch die Sprache vermittelte gesellschaftliche und darum theoretische Erkenntnis. Sie steuert eine besondere Tätigkeit, nämlich die Tätigkeit, in der die Menschen ihr empirisches Wissen gewinnen, das ihre praktische Tätigkeit steuert.

Theoretisches Wissen ist nicht Wissen über die unmittelbar und in der Erfahrung gegebene Realität, sondern Wissen über dieses Wissen und seine Gewinnung. Und eben darum ist es nicht der Erfahrung zugänglich, sondern nur dem Denken. Kriterium der Bewertung theoretischer Erkenntnis ist nicht die Realität, sondern menschliches Wissen über diese Realität.

Und was macht der Mond nun, wenn keiner hinguckt? Er scheint, anderes kann ich weder denken noch erfahren.

/1/ Popper, Karl R. (1995): Objektive Erkenntnis, Hoffmann u. Campe, Hamburg, S. 112

/2/ UexkĂĽll, Jacob von (1956): StreifzĂĽge durch die Umwelten von Tieren und Menschen, Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbeck.